Por Jaime Ivan Borrero Samper

Estuve leyendo sobre Jeffrey Epstein.

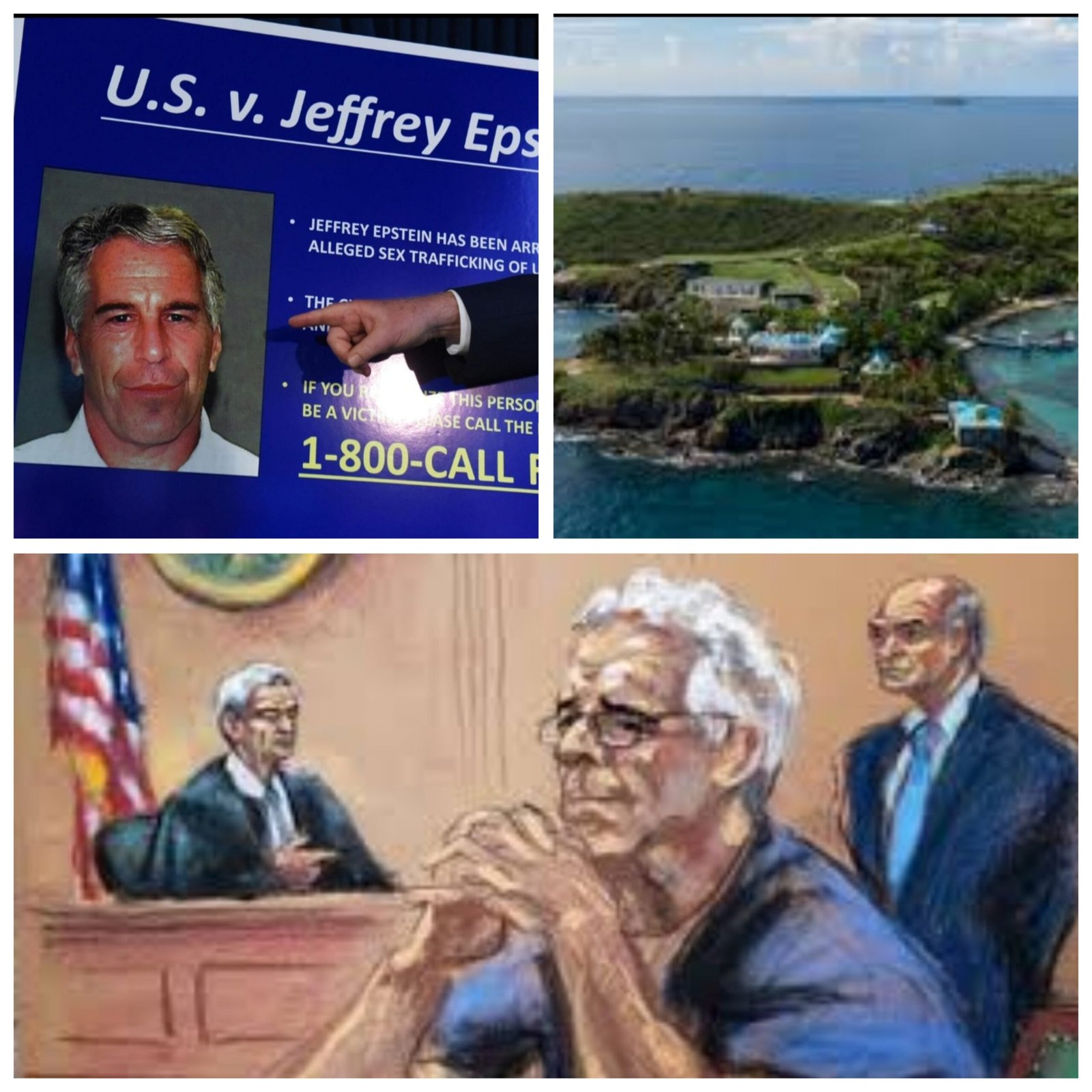

Para quienes no tienen presente el caso: Epstein fue un financista estadounidense que durante años se movió con comodidad entre políticos, empresarios y figuras influyentes. Fue acusado de explotar sexualmente a menores y de operar una red de abusos protegida por dinero y conexiones. En su momento logró acuerdos judiciales sorprendentemente benignos, volvió a ser detenido en 2019 y murió en prisión en circunstancias oficialmente calificadas como suicidio, pero rodeadas de demasiadas preguntas.

Más allá del escándalo, su historia dejó una enseñanza incómoda: no se trató solo de un hombre cometiendo crímenes, sino de un sistema entero fallando en detenerlos.

Y ahí está lo verdaderamente perturbador.

Porque el poder rara vez actúa de forma burda. No siempre aplasta. Muchas veces seduce. Reparte favores, abre puertas selectivas, promete estabilidad, garantiza pequeñas ventajas. Así va construyendo lealtades frágiles y silencios convenientes.

A unos se les compra el silencio con cargos.

A otros con contratos.

A otros con expectativas.

Y a muchos con el miedo a perder lo poco que tienen.

De esa manera se normaliza lo inaceptable.

Lo más grave no es que existan abusos o arbitrariedades, eso ha ocurrido siempre. Lo verdaderamente peligroso es cuando el entorno aprende a convivir con ellos. Cuando la gente empieza a decir “mejor no meterse”, “esperemos”, “no es el momento”, “eso no me toca”.

Ahí la ética comienza a diluirse.

Cuando el poder compra silencio, la institucionalidad se vuelve decorativa. Las reglas dejan de ser obligatorias y pasan a ser negociables. El mérito pierde valor frente a la obediencia. La coherencia se convierte en estorbo. Y quienes se niegan a acomodarse empiezan a parecer incómodos.

He visto ese mecanismo operar en pequeña escala: procesos que se congelan mientras se negocian cuotas, decisiones que se posponen hasta que alguien “autorice”, espacios que se redistribuyen sin criterios claros, historias que se reescriben para borrar a quienes incomodaron.

No es improvisación. Es método.

El poder necesita dos cosas para sostenerse: beneficiarios y testigos silenciosos. Los primeros reciben algo. Los segundos aprenden a callar. Entre ambos queda un grupo cada vez más pequeño de personas que todavía creen en lo público, en la dignidad del trabajo y en la coherencia institucional. A ese grupo se le intenta aislar, cansar o debilitar.

No porque esté equivocado.

Sino porque estorba.

Defender lo público no es un gesto romántico. Es una necesidad práctica. Es exigir reglas claras para que nadie tenga que mendigar derechos. Es reclamar transparencia para que los cargos no dependan de favores. Es sostener el mérito para que la capacidad no sea desplazada por la sumisión.

No se trata de héroes individuales.

Se trata de hábitos institucionales.

No se trata de discursos encendidos.

Se trata de decisiones concretas.

No se trata de personas buenas contra personas malas.

Se trata de sistemas que premian el silencio y castigan la independencia.

Cuando el poder compra silencio, todos perdemos un poco: perdemos confianza, perdemos rumbo, perdemos futuro.

Y sin embargo, siempre queda un espacio íntimo donde cada quien decide qué precio tiene su voz, cuánto vale su conciencia y si su historia cabe en una negociación.

Yo elijo creer que hay silencios que cuestan demasiado.

Porque lo público se defiende con hechos.

Porque la memoria también es una forma de justicia.

Y porque la dignidad no debería estar nunca en venta.